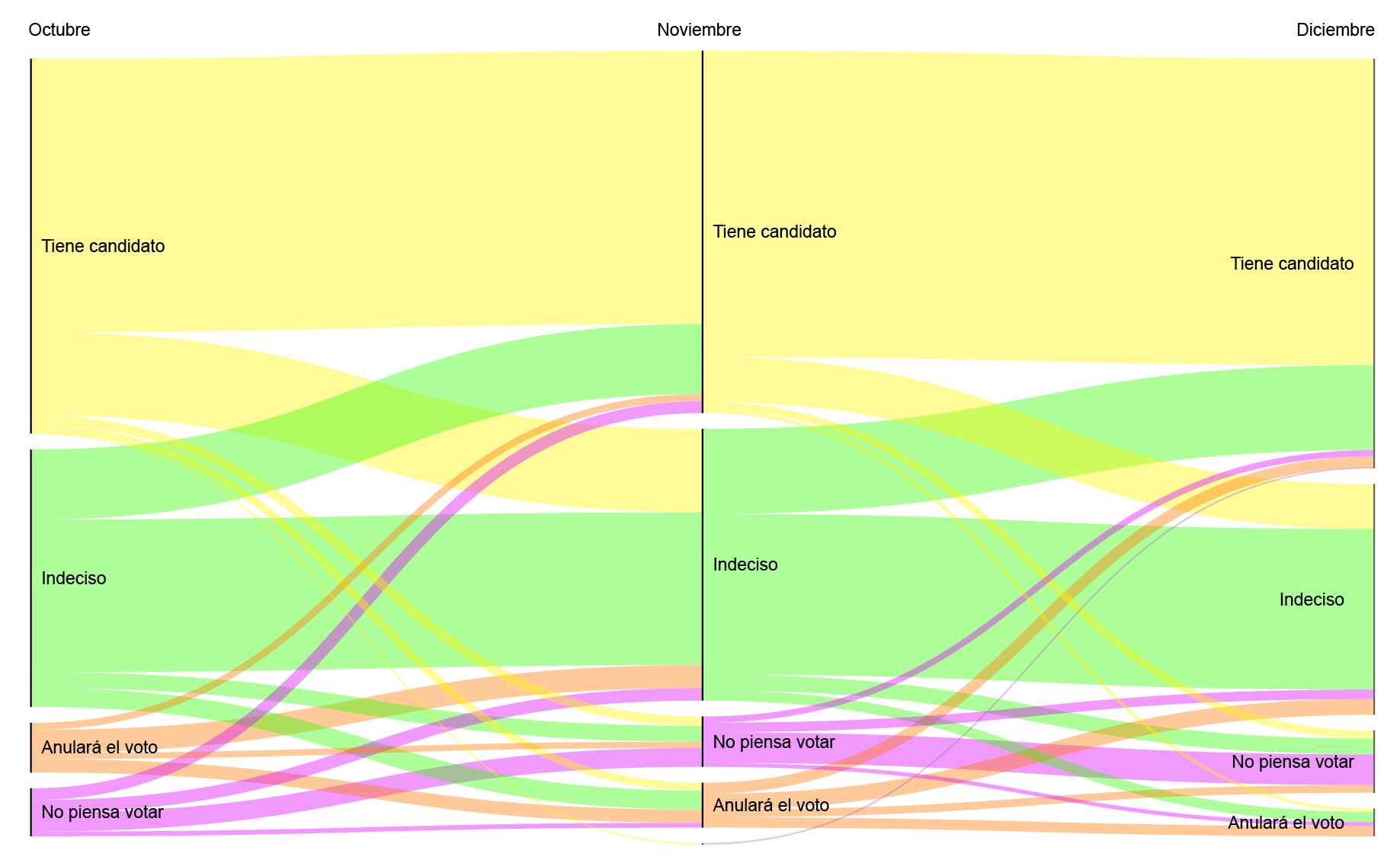

Si un costarricense votó en febrero, ¿cuál es la probabilidad de que lo haga en abril?

En 2018, por tercera ocasión en la historia política costarricense, ningún candidato alcanzó el 40% de los votos válidos requeridos para ganar en primera ronda. Al igual que como sucedió en 2002 y 2014, en 2018 será necesaria una segunda elección para designar al presidente de la República.

Una de las principales interrogantes para la segunda ronda, a celebrarse en abril, es: ¿cuántos costarricenses irán a votar? Al respecto, más de la mitad de los que sufragaron en febrero apoyaron a otros candidatos distintos a Fabricio Alvarado (PRN) o a Carlos Alvarado (PAC). ¿Qué harán estos ciudadanos en abril?, ¿Votarán por alguno de los dos o se quedarán en casa? Esta contribución puede aportar algunas pistas sobre lo que podría pasar en abril de 2018 a la luz de lo que ocurrió en 2002 y 2014.

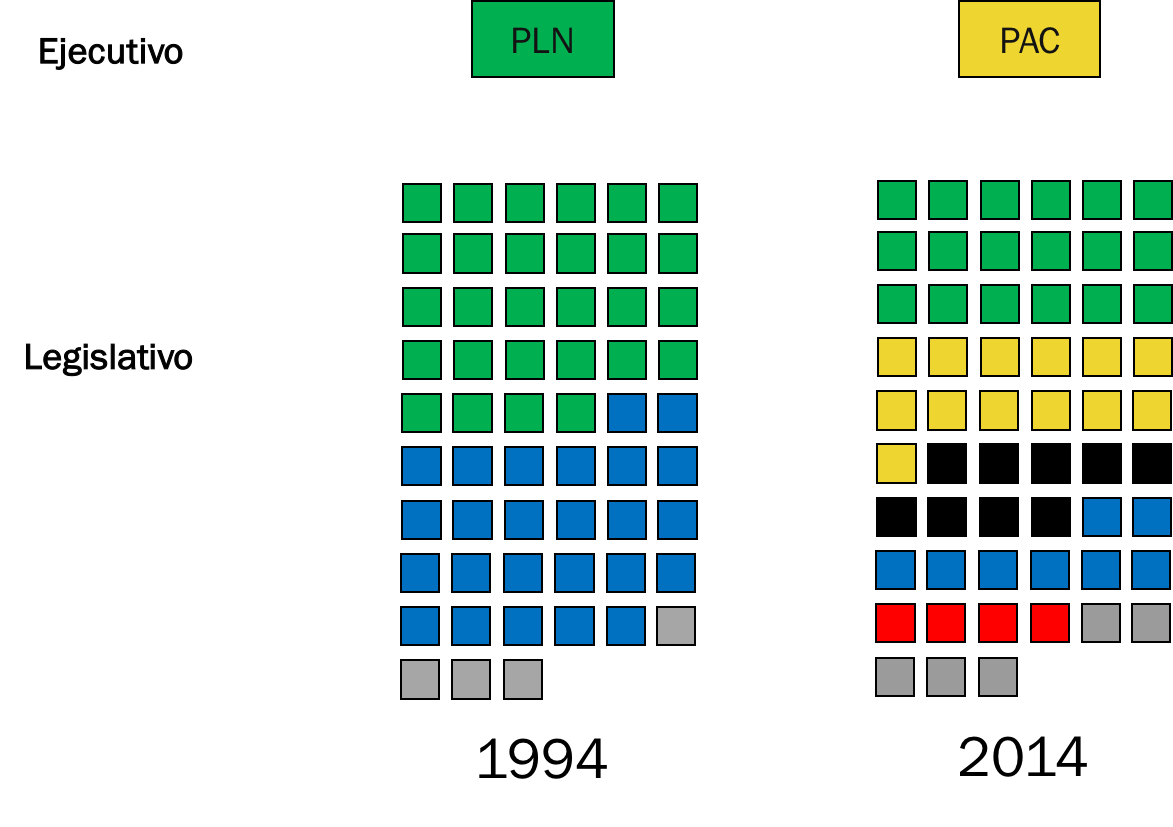

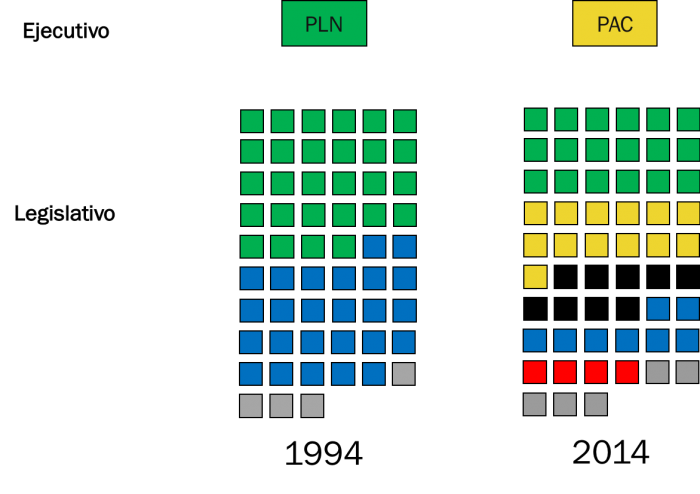

A pesar de que no es posible responder a estas preguntas aún, la información disponible permite saber qué pasó en las dos ocasiones anteriores en las que se efectuó una segunda ronda electoral. En 2002 y 2014 las segundas rondas se escenificaron en condiciones muy distintas a las actuales. Por ejemplo, en los comicios de abril de 2002 compitieron el PLN y el PUSC, las dos fuerzas tradicionales del viejo bipartidismo. En 2014, por el contrario, la disputa se dio entre el PLN y el PAC, la agrupación que emergió una década antes. Además, en esta oportunidad el candidato del PLN Johnny Araya abandonó la carrera un mes antes y le despejó la vía a su contrincante Luis Guillermo Solís.

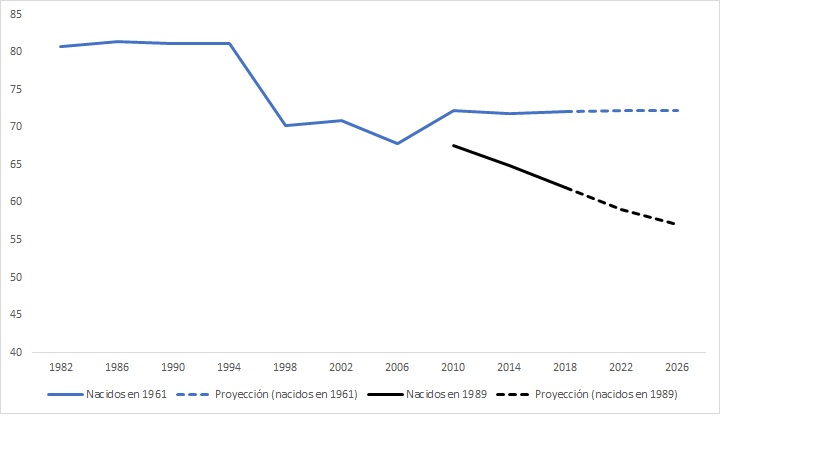

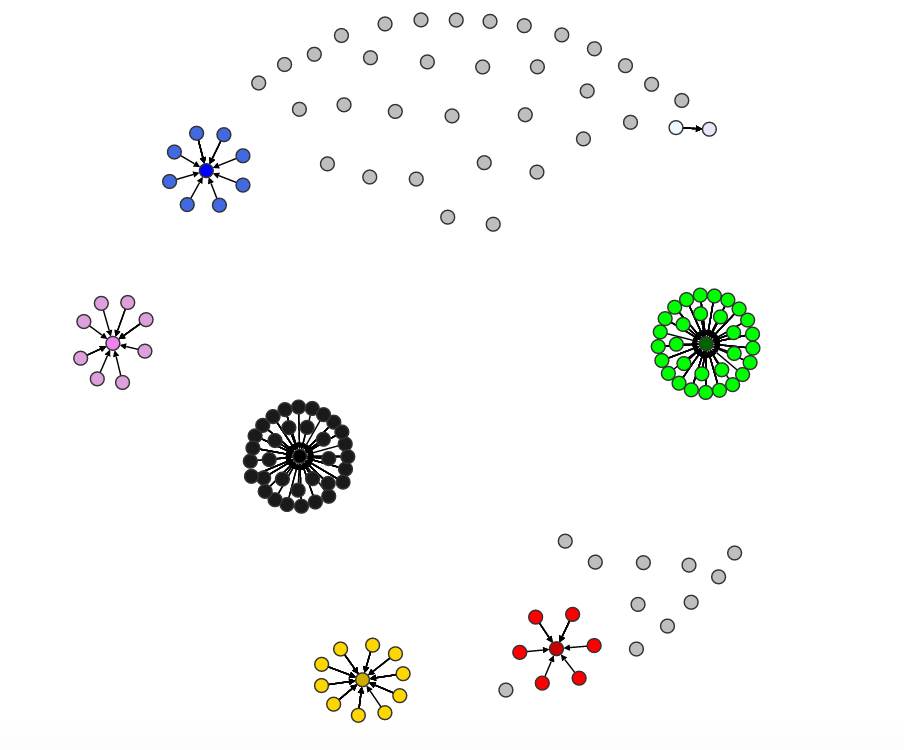

Si bien es cierto las condiciones del contexto político de las segundas rondas de 2002 y 2014 fueron muy diferentes, el comportamiento de los votantes no fue muy distinto. Tal y como lo demuestran los datos oficiales del TSE, la mitad de los empadronados votó en ambas rondas. Es decir, son votantes habituales (ver gráfico).

En el otro extremo, una cuarta parte (25%) de los ciudadanos con derecho a votar se abstuvo de hacerlo en febrero y en abril. Estos se pueden considerar abstencionistas habituales.

La restante cuarta parte de los electores tiene un comportamiento mixto: votó en febrero, pero se abstuvo en abril (18%) o se abstuvo de sufragar en la primera ronda pero sí lo hizo en la segunda (7%).

En conclusión, lo qué pasará en la segunda ronda de 2018 es impredecible a estas alturas. No obstante, como ha quedado evidente, las similitudes de los patrones de participación de los votantes en las dos rondas electorales de 2002 y 2014 aportan algunas señales de lo que podría ocurrir en esta oportunidad, considerando que una alta proporción de los empadronados en las dos ocasiones anteriores en las que se efectuaron segundas rondas también están habilitados para votar en 2018.

Gráfico: Porcentaje participación electoral de los costarricenses en primera y segunda ronda. 2002 y 2014.